La loi anti-gaspillage renforce et précise la responsabilité élargie des producteurs (Décryptage – 3/7)

La loi modifie la réglementation applicable à de nombreux secteurs : information des consommateurs, lutte contre le jetable… Elle réforme également en profondeur les systèmes de Responsabilité élargie des producteurs (REP) qui prévoient que les entreprises contribuent à la gestion des déchets issus des produits qu’elles commercialisent.

De nouvelles filières REP

Tout d’abord, la loi crée de nouvelles filières REP ou étend le périmètre de certaines filières existantes [1], ce qui signifie que de nouveaux secteurs devront financer ou gérer la collecte et le traitement de leurs déchets. Ce sera notamment le cas pour les emballages de la restauration (2021), qui sont souvent collectés avec les déchets ménagers, ou encore pour les emballages professionnels (2025). La REP s’appliquera aussi aux produits de tabac équipés de filtres plastique (2021) et aux engins de pêche contenant du plastique (2025). Il s’agit là d’une transposition de la directive européenne relative aux plastiques à usage unique. En 2022, la REP couvrira également 4 nouvelles familles de produits : les produits et matériaux du BTP, les jouets, les articles de sport, et les articles de bricolage.

Enfin, en 2024, la REP s’appliquera aux chewing-gums d’une part, et aux textiles sanitaires d’autre part. Pour ces derniers, il est intéressant de noter que la Directive européenne ne prévoyait la mise en place d’une REP obligatoire que pour les lingettes. La loi française élargit son périmètre pour rendre le dispositif applicable également aux couches ou aux protections menstruelles, qui pèsent également lourd dans les déchets ménagers et sur les finances des collectivités en charge de leur gestion.

Révision timide de la gouvernance des éco-organismes

Les éco-organismes (sociétés privées agréées par les pouvoirs publics pour gérer les filières REP) sont régulièrement critiqués pour la situation de conflit d’intérêt dans laquelle ils se trouvent. En effet, ils se voient confier une mission d’intérêt général (réduire les déchets, financer la collecte) mais leur actionnariat est composé des grandes entreprises qui commercialisent les produits soumis à la REP et qui ont pour leur part intérêt à augmenter les quantités de produits commercialisés et à payer le moins possible pour la gestion de leurs déchets. La loi anti-gaspillage a fait l’objet de nombreux débats au Parlement pour tenter de corriger cette situation, notamment en essayant d’ouvrir la gouvernance de ces éco-organismes à d’autres acteurs.

Le résultat final est cependant timide : la loi prévoit simplement la création de Comités des parties prenantes au sein des éco-organismes, qui devront donner un avis préalable sur certaines décisions. Ces comités se substitueront en partie aux commissions de suivi des filières REP, mises en place par le ministère et qui devrait fusionner en une seule commission inter-filière. Le principal intérêt de ces comités, au delà de l’avis délivré qui restera consultatif, est qu’ils devraient permettre aux parties prenantes d’accéder à certaines informations qui n’étaient jusque là pas nécessairement diffusées (montant des contributions par rapport au prix des produits, attribution des financements au titre de la R&D, etc.). La loi précise d’ailleurs que “le comité a accès aux informations détenues par l’éco-organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.”

Les parlementaires ont également prévu la possibilité d’expérimenter dans certaines REP, durant 3 ans, un “dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels”.

Enfin, pour la filière Emballages, la loi introduit un dispositif intéressant qui permet une forme de “démocratisation” des filières REP : au plus tard en 2022, une application devra être créée pour permettre aux consommateurs de signaler les emballages qu’ils jugent inutiles. Les résultats de ces signalements devront faire l’objet d’un rapport annuel et, surtout, devront être pris en compte dans la fixation des éco-modulations.

Des objectifs clarifiés….

La loi précise et élargit les missions des filières REP. Jusque-là, la REP avait principalement pour objectif de contribuer à la gestion des déchets, désormais il est rappelé qu’elle vise également : la prévention des déchets, l’éco-conception, l’allongement de la durée de vie des produits, ou encore le réemploi, la réutilisation et la réparation. Le texte prévoit ainsi que des objectifs de réemploi ou de réduction des déchets spécifiques, et distincts des objectifs de collecte et de recyclage, soient fixés à certains éco-organismes.

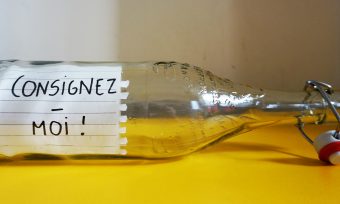

De même, les parlementaires ont souhaité préciser les obligations de financement qui pèsent sur certaines filières REP. D’une part, la loi précise que la REP doit non seulement couvrir les coûts de collecte et de traitement des déchets mais également les coûts de prévention ou encore de ramassage des déchets qui n’aurait pas été correctement triés (abandon dans la nature, dans le réseau d’assainissement des eaux, etc). D’autre part, il est prévu que pour les filières pour lesquels le potentiel de réemploi et de réparation est important, des fonds spécifiques soient créées et dédiés à ces activités. 5% minimum des contributions reçus devront ainsi être fléchés vers le fonds réemploi pour les filières meubles, DEEE ou encore les jouets et les articles de sport. De même, dans la filière emballages, au moins 2% des contributions versées devront financer le développement de systèmes de réutilisation ou réemploi des emballages.

…et des sanctions en cas de non-atteinte

La REP est devenue, au fil des ans, un véritable instrument de politiques publiques, amenant à l’ajout d’objectifs multiples dans les cahiers des charges des éco-organismes. En cas de non-atteinte de ces objectifs, la loi a logiquement entendu renforcer les sanctions applicables. Elle prévoit que l’éco-organisme doit alors prendre des engagements et leur allouer un montant financier correspondant “au nombre de points d’écart par rapport à l’objectif fixé multiplié par le coût moyen d’un point d’objectif atteint majoré d’au moins 50 %”. Cela revient à contraindre l’éco-organisme à augmenter le financement alloué à l’atteinte de l’objectif, en majorant la somme dédiée par rapport au coût moyen de gestion des déchets.

Ce dispositif de sanctions renforcé promet d’âpres discussions au moment de fixer les objectifs applicables à chaque filière…

La généralisation des éco-modulations

Pour atteindre leurs objectifs en matière d’éco-conception, les éco-organismes pourront en tout cas compter sur le système d’éco-modulations, dont le principe est renforcé.

La loi anti-gaspillage élargit la liste des critères qui pourront donner lieu à ces bonus et malus : la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses, surtout si elles perturbent le recyclage.

Surtout, la loi précise que le malus peut dépasser le montant de l’éco-contribution nécessaire à la gestion des déchets, tout en laissant la possibilité aux producteurs de demander que ce montant soit limité à 20 % du prix de vente du produit. Le texte fait ainsi clairement de l’éco-modulation un outil au service de l’atteinte des objectifs (prévention, réemploi, recyclabilité…) et qui doit donc avoir pour but de décourager certaines pratiques de conception ou l’usage de certains matériaux.

La loi prévoit enfin que l’État puisse fixer lui-même les éco-modulations. C’est notamment le cas pour les emballages plastiques non recyclables pour lesquels un malus progressif sera appliqué, par arrêté, d’ici 2022.

Là encore, la loi promet des discussions animées dans la mesure où metteurs en marchés et éco-organismes sont souvent très opposés aux malus, parfois présentés comme une “entrave à l’innovation”, surtout lorsqu’ils sont justement réellement dissuasifs.

Des moyens de contrôle accrus

En termes de contrôles, la loi anti-gaspillage prévoit que les éco-organismes et les systèmes individuels doivent se soumettre à “un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets”, dont la synthèse est rendue publique.

Surtout, le texte fixe le principe d’une redevance, payée par les entreprises soumises à REP et allouée à l’ADEME pour lui permettre de financer de nouveaux postes, et d’assurer les missions de suivi et de contrôle des filières. Un dispositif salutaire qui devrait permettre à l’Etat de mieux suivre les filières REP et l’atteinte de leurs objectifs. Ce dispositif devra cependant être précisé par décret.

[1] La loi étend les filières REP existantes : aux produits chimiques susceptibles d’être collectés par le service public (pour la filière DDS), aux éléments de décoration textiles (pour la filière meubles), ou encore aux éléments textiles pour maison (pour la filière textile).