Reprise des déchets du bâtiment: les juges confirment la marge de manœuvre importante de l’État pour responsabiliser les entreprises

Zero Waste France vous propose un décryptage de deux décisions de justice, qui confirment la latitude importante laissée au législateur et au Gouvernement pour réglementer et responsabiliser les acteurs de la chaîne de gestion des déchets du BTP. Avec l'aimable concours de Marie David-Bellouard et de Camille Mascle.

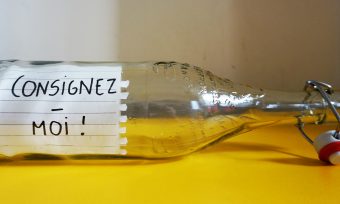

Les déchets du BTP représentent une part majoritaire des déchets produits en France. Source de nuisances comme les dépôts sauvages, ils ne peuvent suivre les filières traditionnelles de collecte et de traitement des déchets ménagers et autres entreprises. Par la loi puis par décret, l’État a donc instauré une obligation de reprise de ces déchets par les distributeurs, créant ainsi ce qui a pu être qualifié de « para REP ». La contestation en justice de cette nouvelle obligation par la Confédération française du commerce de gros et du commerce international a permis au Conseil Constitutionnel puis au Conseil d’État de se prononcer sur la constitutionnalité et la légalité de ce dispositif.

Le contexte factuel et juridique

C’est la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique qui a instauré une obligation générale de reprise des déchets du BTP à la charge des entreprises distributrices. L’obligation de reprise des déchets par les distributeurs est un progrès pour la gestion des déchets, dans la mesure où elle permet le retour des déchets dans de bonnes conditions. Novatrice, elle élargit le principe de responsabilité des producteurs aux distributeurs. Sans passer par une filière REP classique, il s’agit d’un pouvoir que la Directive cadre relative aux déchets du 19 novembre 2008 prévoyait déjà, permettant en somme de cibler et responsabiliser tout acteur pertinent pour mieux gérer les déchets.

Le mécanisme choisi diffère de la responsabilité élargie des producteurs (REP) classique. Dans une REP, les fabricants et importateurs, qui mettent sur le marché des produits générant des déchets, doivent prendre en charge, notamment financièrement, la gestion de ces déchets. Un éco-organisme agréé perçoit des cotisations financières qu’il utilise pour gérer les déchets, ou reverse à d’autres, en application d’un cahier des charges discuté avec toutes les parties prenantes. Au cas présent, ce système a été écarté au profit d’une responsabilité opérationnelle, via les distributeurs.

Suite à la loi, le Gouvernement a alors pris un décret, le 10 mars 2016, afin de fixer un dispositif opérationnel permettant de mettre en œuvre le principe adopté par le législateur (notamment la surface commerciale à partir de laquelle le distributeur y est soumis). Coup sur coup, la loi a été contestée devant le Conseil Constitutionnel, puis le décret devant le Conseil d’État, sans succès.

L’obligation de reprise pour les distributeurs, un objectif d’intérêt général selon le Conseil constitutionnel

Guidé par la volonté d’une gestion efficace des déchets, le législateur a ici entendu, pour limiter le coût de transport des déchets issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur abandon en pleine nature, favoriser un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction. L’objectif était de supprimer la pratique des décharges sauvages en adoptant une solution intermédiaire entre les déchetteries professionnelles et la constitution d’une filière de responsabilité élargie du producteur (REP). C’est notamment la « liberté d’entreprendre » que les entreprises ont soulevé pour tenter de faire annuler cette loi.

La méconnaissance de la liberté d’entreprendre est en effet un grief régulièrement soulevé par les opposants aux législations soucieuses de l’environnement. Le Conseil constitutionnel n’a cessé de rappeler, à raison, que cette liberté doit toujours être mise en balance avec l’objectif d’intérêt général de protection de l’environnement et que ce dernier permet de restreindre, de manière proportionnée, la liberté d’entreprendre. Dans ces cas, le Conseil ne déclare contraire à la constitution que les atteintes à la liberté d’entreprendre manifestement excessives (exerçant ainsi un contrôle dit « restreint »).

Dans sa décision du 17 janvier 2017 (n°2016-605 QPC), le Conseil constitutionnel a considéré que l’obligation de reprise des déchets par les distributeurs, bien que contraignante pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics, n’est pas contraire à la liberté d’entreprendre. La conciliation de celle-ci avec la protection de l’environnement (objectif poursuivi par le législateur) avait pourtant pu conduire à une étonnante censure en 2013, au sujet de l’utilisation d’une quantité minimale de matériaux en bois dans les constructions nouvelles (n°2013-317 QPC du 24 mai 2013). Il faut sans doute considérer que le Conseil Constitutionnel est plus sensible, entre autres choses, au problème posé par la production de déchets.

En constatant que le législateur avait suffisamment défini la nature des déchets concernés, et ciblé les « principaux pourvoyeurs des produits », le Conseil Constitutionnel a rappelé certaines exigences et confirmé par la même occasion la marge de manœuvre importante laissée au législateur pour créer de nouveau outils pour une meilleure gestion des déchets.

Le Conseil d’État valide la pratique des para-REP

Appelé à se prononcer sur un dispositif sortant du fonctionnement classique des REP, en visant surtout le maillon « distribution » de la chaîne, le Conseil d’État valide ce qui a été qualifié de « para-REP » (Conseil d’État, 16 août 2018, n°399713).

Cette décision du Conseil d’État est, pour Zero Waste France, rassurante, dès lors qu’elle confirme que le Gouvernement peut imposer des obligations très ciblées à certaines catégories d’acteurs, tout en respectant certains principes et gardes-fous :

- d’abord, le Gouvernement doit cibler les acteurs pertinents, en l’occurrence, pour le flux des déchets du BTP, les distributeurs de produits ;

- la sécurité juridique, laquelle doit être assurée en laissant le temps aux entreprises concernées de s’adapter à cette obligation de reprise (16 mois en l’espèce) ;

- en précisant suffisamment les distributeurs soumis, en l’occurrence en fixant une surface de vente (400 mètres carrés) et un chiffre d’affaires d’au moins 1 million d’euros.

Pour contrôler la légalité de ces critères d’assujettissement, on observe d’ailleurs que le Conseil d’État a pratiqué un contrôle de « l’erreur manifeste d’appréciation », ce qui confirme la marge de manœuvre importante donnée au Gouvernement pour réglementer en la matière.