Le Fonds vert pour le climat doit-il financer l’incinération avec valorisation énergétique?

Mariel Vilela, de Zero Waste Europe, publie une tribune à l'approche de la 9e réunion stratégique du Fonds, les 24-26 mars 2015 en Corée.

Nous remercions Camille Douay et Fanny Berlingen pour la traduction en français.

Comme son nom l’indique, le Fonds Vert pour le Climat a été créé pour aider les pays en voie de développement à transformer leur économie, notamment en apportant des investissements de haute qualité dans les domaines de l’énergie propre et de la résilience climatique. Ce que le Fonds serait disposé à financer pour atteindre ce noble objectif n’est cependant toujours pas clairement établi. Lorsque les membres du conseil se réuniront en Corée [du 24 au 26 mars 2015] pour débattre des lignes directrices qui définiront les projets à financer, ils réfléchiront principalement à comment donner la priorité aux investissements ayant le plus fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

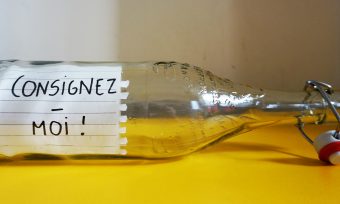

Une ébauche du plan d’investissement, désormais accessible au public, inclut des “stratégies sobres en carbone” pour améliorer la manière dont les autorités et les entreprises gèrent leurs déchets. L’idée serait bonne s’il s’agissait de stratégies de recyclage, de compostage et de prévention de l’émission de déchets, et non de mise en décharge et d’incinération.

Ordures à l’entrée, ordures à la sortie

Pour tenter de tirer profit de la demande croissante en sources d’énergie émettant moins de carbone que la combustion de carburants fossiles, les entreprises de l’incinération, de la plasturgie et de la cimenterie se démènent pour faire passer la “valorisation énergétique” pour une technologie aussi verte que l’éolien, le solaire et les autres énergies renouvelables.

Mais utiliser un joli nom ne change en rien le fait que l’incinération des déchets fait partie des plus polluantes, coûteuses et inefficaces sources d’énergie disponibles actuellement. Les spécialistes de l’incinération comme Covanta, Plasco et Véolia prétendent qu’elles peuvent transformer les déchets en électricité et en énergie de manière sûre, rentable et durable. Certaines entreprises vont jusqu’à affirmer que cette technologie est “zéro émission” ou “non-polluante”, et qu’il ne s’agit pas d’incinération du tout.

Les industriels utilisent toutes sortes de termes pour désigner leurs procédés : gazéification, pyrolyse, arc plasma, valorisation énergétique. Mais ces différentes façons de brûler les déchets – bien qu’elles soient décrites différemment – relâchent des dioxines et une myriade d’autres substances polluantes et toxiques dans l’air, le sol et l’eau, tout en émettant une quantités non soutenable de CO2. En réalité, toutes ces méthodes sont bien reconnues comme de l’incinération par l’agence environnementale des États-Unis et par l’Union européenne.

Risques

En résumé, les incinérateurs sont un mauvais investissement. L’incinération demeure le procédé le plus coûteux pour produire de l’électricité. Aux États-Unis, par comparaison à une centrale à charbon, les coûts d’investissement sont multipliés par plus de deux et les coûts d’exploitation par presque dix.

Parce que les coûts de construction des incinérateurs de déchets sont si élevés, la plupart des investisseurs privés hésitent à prendre de tels risques seuls. Pour rendre l’incinération viable, le secteur public déjà endetté doit apporter des financements avec l’argent des contribuables. Or, les municipalités doivent souvent signer des contrats sur plusieurs dizaines d’années, ce qui les contraint alors à brûler leurs déchets pendant de très longues périodes ; ces contrats découragent donc les mesures de recyclage, de compostage et de prévention, pourtant moins coûteuses.

A certains endroits, notamment en Europe, des collectivités locales ont même été forcées d’importer des ordures d’autres villes pour atteindre leurs quotas. Aux Etats-Unis, des villes comme Harrisburg et Detroit ont même fait faillite en tentant d’honorer leurs contrats avec des exploitants d’incinérateurs.

Malgré leur coût exorbitant, les incinérateurs produisent très peu d’énergie et beaucoup de pollution. Pour produire la même quantité d’énergie qu’une centrale au charbon, un incinérateur d’ordures ménagères aux Etats-Unis produit en moyenne deux fois et demi plus de carbone et vingt-huit fois plus de dioxines. Les technologies expérimentales, comme la gazéification, la pyrolyse et l’arc plasma, qui paraissaient si prometteuses aux industriels, se sont avérées inadaptées à l’échelle commerciale.

En Europe, de plus en plus de villes cessent de financer des incinérateurs et pour se tourner plutôt vers le Zero Waste (zéro déchet, zéro gaspillage). Dans les lieux où les lois sur la pollution ne sont pas appliquées, comme dans la communauté indienne de Okhla, les riverains font fermer les incinérateurs, en guise de protestation.

Pour couronner le tout, les incinérateurs contribuent au changement climatique. Un incinérateur moyen aux Etats-Unis émet 2,5 kg de dioxyde de carbone par MWh et 2,8 kg d’oxyde d’azote, deux gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Cela signifie que les incinérateurs émettent plus de CO2 par mégawatt-heure que n’importe quelle autre énergie d’origine fossile, y compris les centrales à charbon. Il serait pourtant possible, en récupérant de la matière dans le flux de déchets grâce à des méthodes basiques et peu coûteuses comme le compostage et son épandage, d’augmenter la production fourragère de 50 % et ainsi de préserver l’atmosphère d’une tonne de carbone par hectare.

Un rôle pour les déchets

Le secteur des déchets a ainsi un rôle significatif à jouer dans la réduction des émissions de carbone et la protection du climat, et devrait donc être inclus dans les priorités du Fonds Vert pour le Climat.Dans des villes partout dans le monde, des employés des industries locales du recyclage, des leaders de communautés visionnaires et des professionnels novateurs montrent que les solutions Zero Waste – dont le compostage, la méthanisation, le recyclage, ou encore la transformation des modes de production et de consommation – peuvent être mises en œuvre dès aujourd’hui en utilisant des technologies existantes, et avec des résultats immédiats. À eux seuls, le recyclage et le compostage préservent 3 à 5 fois autant d’énergie que ce que les incinérateurs peuvent récupérer.

À Mumbai, des recycleurs du secteur informel exploitent leurs propres usines de méthanisation, qui fonctionnent grâce aux déchets organiques et sont utilisées pour produire de l’énergie au niveau résidentiel. Au Royaume-Uni, dans les Flandres et en Allemagne, des équipements de plus grande envergure génèrent de la chaleur, de l’électricité, ou les deux.

Aujourd’hui, aux États-Unis, presque 1 million de personnes sont employées par le secteur du recyclage – et des études montrent qu’en redoublant d’efforts pour stimuler le recyclage, ce chiffre pourrait atteindre 2,3 millions d’emplois créés au total, tout en réduisant la pollution et en atténuant le changement climatique. Le recyclage injecte chaque année des millions de dollars dans l’activité économique et montre les signes prometteurs d’une forte croissance.

Certaines villes, comme San Francisco, ont même démontré que le zéro déchet, zéro gaspillage pouvait être atteint en collaboration avec des organisations syndicales, des communautés locales et des coopératives de travailleurs. Voilà le genre de bénéfices économiques, sociaux et environnementaux dont les pays en développement méritent de profiter, et que le Fonds vert pour le climat pourrait aider à faire advenir.

Étant donnés l’urgence de la crise climatique, la diminution constante des financements publics, les risques sanitaires liés à l’incinération, et la disponibilité d’alternatives plus saines, la valorisation énergétique par incinération serait un mauvais investissement pour le Fonds vert pour le climat. Lorsqu’ils étudieront le cas de l’incinération, les membres du conseil feraient bien de se remémorer l’adage “garbage in, garbage out” [“De mauvaises raisons laissent augurer de mauvais résultats”, doublé ici d’un jeu de mot sur le terme garbage, qui désigne les ordures NdT].

Mariel Vilella est directrice adjointe et spécialiste des politiques climatiques à Zero Waste Europe, la branche régionale du réseau GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives). À suivre sur Twitter : @marielvilella