Le retard pris dans le déploiement du tri à la source des biodéchets pèse toujours sur l’enfouissement

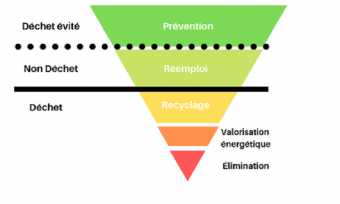

Placé en dernier recours dans la hiérarchie du traitement des déchets, l’enfouissement devrait se limiter aux déchets ultimes, non évitables ou valorisables. Pourtant, en 2025, 125 collectivités en France orientent encore plus de la moitié des déchets collectés, OMR compris, vers le stockage, souvent sans tri à la source des biodéchets.

Une lente réduction du recours à l’enfouissement

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe comme objectif une division par deux des tonnages enfouis entre 2010 et 2025 [1], soit un maximum de 9,73 millions de tonnes par an en 2025. La loi anti-gaspillage pour une croissance verte (Agec) de 2020 vient renforcer cette ambition avec un objectif d’enfouir seulement 10% des déchets ménagers et assimilés (DMA) en 2035.

L’adoption de ces objectifs, conjuguée à l’augmentation progressive de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) depuis 2019, a permis d’enclencher une dynamique de fermeture des installations d’enfouissement : le nombre d’ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non-Dangereux) a baissé de plus de 25 % entre 2014 et 2022, passant de 238 à 174 sites selon l’Ademe. Et pour la première fois, les tonnages de DMA et d’ordures ménagères résiduelles (OMR) enfouis sont en baisse significative : ils sont passés de 18,8 millions de tonnes en 2018 à 14,2 millions de tonnes en 2022 — soit une réduction de près de 24 % en quatre ans [2].

Malgré cette dynamique, grandement impulsée par les incitations fiscales, cette évolution reste insuffisante : la réduction des tonnages enfouis ne relève pas d’une baisse des déchets produits, mais résulte principalement d’un report vers l’incinération, avec des conséquences environnementales et climatiques préoccupantes. En témoigne l’évolution du ratio global de DMA (y compris gravats), passé de 573 kg/hab/an à 609 kg/hab/an entre 2013 et 2021, ce qui confirme que la production de déchets n’a pas diminué sur la période.

Une véritable transition ne pourra s’opérer que si la baisse de l’enfouissement s’accompagne d’une réduction à la source des déchets et d’un meilleur tri, notamment des biodéchets, qui représentent encore environ un tiers de nos ordures ménagères résiduelles.

125 collectivités encore très dépendantes de l’enfouissement

À ce jour, après un travail de recherches et d’état des lieux mené par Zero Waste France [3], nous recensons 125 intercommunalités qui poursuivent un recours intensif à l’enfouissement, malgré les obligations réglementaires et les enjeux environnementaux que ce mode de traitement représente. Ces collectivités regroupent plus de 4,1 millions d’habitants.

Sur leur territoire, plus de 50 % des déchets ménagers et assimilés (DMA) sont encore dirigés vers des centres d’enfouissement, incluant les déchets des poubelles grises (soit, les OMR), souvent sans aucun plan d’action clair pour réduire la production de déchets résiduels par habitant.

Pourtant, depuis le 1er janvier 2012, la loi impose à chaque collectivité l’élaboration d’un plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA), un document stratégique indispensable à la définition d’une politique de réduction à la source.

Parmi ces collectivités, 19 n’ont toujours pas adopté de PLPDMA. Par ailleurs, 34 d’entre elles ne proposent toujours pas de solution adaptée et conforme à la loi en matière de tri à la source des biodéchets, en mettant à disposition de leurs habitant·es (à titre onéreux le plus souvent) la seule possibilité de s’équiper d’un composteur individuel, souvent sans accompagnement ni alternative pour les publics ne pouvant pas composter (habitat collectif, personnes âgées, etc.). Certaines de ces collectivités n’ont d’ailleurs déployé aucun dispositif de tri à la source sur leur territoire, ne proposant ni compostage partagé ou individuel, ni points d’apport volontaire, ni collecte séparée.

Une double carence réglementaire, révélatrice d’un manque d’engagement préoccupant en faveur de la prévention des déchets. Parmi ces collectivités, certains exemples sont édifiants, à l’image de cette intercommunalité en Ile-De-France, où la production de déchets ménagers atteint 689 kg par habitant, dont 254 kg d’ordures ménagères résiduelles. Sur ce territoire, 68 % de ces déchets sont encore envoyés en enfouissement — une proportion particulièrement élevée, dans laquelle les biodéchets représentent une part significative. Et pour cause : la collectivité ne propose aucune solution de tri à la source réellement adaptée. Seule option offerte aux habitant·es : l’achat d’un composteur individuel, sans autre alternative complémentaire (ni compostage partagé, ni points d’apport volontaire, ni collecte séparée en porte-à-porte), en contradiction avec l’avis du Ministère de la Transition Écologique du 6 décembre 2023 [4], qui rappelle que le compostage individuel ne peut à lui seul répondre à l’obligation légale.

Enfouir les biodéchets, une impasse écologique

Depuis le 1er janvier 2024 [5], les collectivités sont légalement tenues de proposer une solution de tri à la source des biodéchets à leurs habitant·es. Cette obligation, inscrite dans la loi Agec, vise à détourner les biodéchets des ordures ménagères résiduelles (OMR), afin de les valoriser par compostage ou méthanisation, conformément à la hiérarchie des modes de traitement.

Cette réglementation ne constituait donc pas une surprise à sa mise en oeuvre au 1er janvier 2024 : le principe de tri à la source des biodéchets avait déjà été posé en 2015 par la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), laissant ainsi 9 années aux collectivités pour réaliser les études nécessaires et déployer des dispositifs adaptés sur leur territoire.

Or, les biodéchets représentent en moyenne un tiers des ordures ménagères résiduelles. Leur présence dans les déchets enfouis ou incinérés contribue à la pollution et à la perte de ressources valorisables. Réduire l’enfouissement sans pour autant détourner ces flux vers l’incinération est un enjeu central. Pour cela, la mise à disposition de solutions concrètes de tri à la source des biodéchets (en respectant les modalités définies dans l’avis du 6 décembre), accompagnée d’un travail de sensibilisation et d’accompagnement dans la durée, est indispensable.

Lorsque les biodéchets sont enfouis, ils fermentent sans oxygène et produisent du méthane, un gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le CO₂ sur 20 ans [6]. En France, près de 75% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des déchets proviennent des décharges [7].

Chaque tonne de biodéchets enfouie représente donc une perte de ressources (compost, énergie) et un impact climatique majeur. Cette pratique va à l’encontre des engagements climatiques de la France, notamment en matière de neutralité carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Quand l’inaction coûte en ressources et en énergie

En ne mettant pas en place de solutions conformes aux exigences réglementaires, ces collectivités faillissent à leurs obligations légales. Leur inaction se traduit concrètement par un gaspillage massif de ressources et une pollution évitable.

Pour donner un ordre de grandeur : la poubelle d’OMR d’un·e Français·e contient en moyenne 83 kg de biodéchets par an [8]. Rapporté aux 668 846 habitant·es de ces 34 collectivités ne mettant pas en place de dispositifs de tri à la source des biodéchets conformes à la réglementation. Chaque année, cela représente environ 55 514 tonnes de biodéchets issus des ordures ménagères résiduelles qui seraient envoyées en stockage, faute de tri ou de filière spécifique. Selon le référentiel national des coûts publié par l’ADEME [9], le coût net pour le traitement d’une tonne d’OMR enfouie en ISDND s’élève à 212 € HT.

Ce traitement représenterait ainsi un coût net annuel d’environ 11,76 millions d’euros HT [10] pour ces 34 collectivités. À l’heure où les budgets publics sont contraints, cette dépense interroge sur les leviers possibles pour réduire le recours à l’enfouissement, mieux connaître la composition des déchets, et repenser la gestion des flux organiques.

Au-delà des coûts engendrés, ces déchets alimentaires auraient pu être valorisés via un tri à la source efficace pour limiter leur impact environnemental. Compostés, ils auraient permis de produire entre 8 327 et 13 878 tonnes de compost [11], suffisantes pour fertiliser entre 832 et 1 388 hectares de terres agricoles [12], soit l’équivalent de 1 188 à 1 982 terrains de football [13]. Une ressource précieuse pour restaurer la fertilité des sols, améliorer leur structure et favoriser la séquestration du carbone.

Méthanisés, ces mêmes biodéchets auraient pu générer jusqu’à 61 gigawattheure par an (GWh) [14], soit l’équivalent de 15 250 foyers alimentés au gaz vert [15] durant un an où la consommation de 221 bus roulants au biognv [16] par an.

Des collectivités qui amorcent la transition

Certaines collectivités, bien qu’encore dépendantes partiellement à l’enfouissement, commencent à mettre en place des solutions de tri à la source efficaces.

Touraine Propre : agir sur la prévention pour sortir de l’enfouissement

Avec 531 kg de déchets ménagers et assimilés par habitant et par an, dont 200 kg d’ordures ménagères résiduelles (OMR), le territoire du syndicat Touraine Propre illustre les limites d’un système encore largement fondé sur l’élimination. À ce jour, 70 % des OMR y sont enfouies et 30 % incinérées, alors même que 30 % de ces déchets sont encore constitués de biodéchets.

Conscient de l’impasse environnementale que représente l’enfouissement, le syndicat a lancé une démarche transparente et ambitieuse, centrée sur la réduction à la source, levier premier de la hiérarchie des modes de traitement.

Avec son programme de prévention Cap 2030, Touraine Propre fixe un cap clair : réduire d’au moins 16 % les déchets d’ici 2030. Ce plan d’action, co-construit avec l’ensemble des collectivités d’Indre-et-Loire, s’appuie sur 39 actions ciblant la consommation, le tri et la prévention.

La campagne départementale « Nos déchets ne disparaissent pas, réduisons-les ! » marque une rupture dans les codes habituels de la communication institutionnelle. Fait plutôt rare : la collectivité choisit de montrer sans détour le parcours des déchets, en documentant les réalités des centres de tri et de stockage, à travers des formats immersifs, pédagogiques et accessibles. Cette transparence vise à mobiliser les habitants, en mettant en avant les externalités environnementales et sociales que génèrent la gestion actuelle des déchets.

Le syndicat s’engage également dans une réduction des déchets sans projet de création ou d’extension d’incinérateurs, et place la prévention au cœur de la stratégie territoriale. Cette orientation, exemplaire à l’échelle départementale, souligne qu’un autre chemin est possible : réduire les déchets avant de chercher à les éliminer.

CYCLAD : moins de déchets, plus de solutions – la baisse des OMR en Charente-Maritime

Le syndicat CYCLAD, en Charente-Maritime, reste aujourd’hui majoritairement dépendant de l’enfouissement, qui représente 41 % des exutoires de traitement de ses déchets. L’incinération concerne 8 % des flux, tandis que les 51 % restants sont recyclés ou valorisés matière. Conscient des limites environnementales de cette situation, le territoire s’est engagé dans une stratégie ambitieuse pour réduire massivement la part des OMR, en s’appuyant à la fois sur la prévention, le développement du réemploi, et le tri à la source des biodéchets.

Les efforts portent déjà leurs fruits : entre 2020 et 2024, les OMR ont diminué de 173 kg à 151 kg par habitant, soit une baisse de 22 kg par habitant, correspondant à une réduction de 12,7 %. Le CYCLAD vise désormais à passer sous la barre des 100 kg par habitant.

Ce résultat est le fruit d’une politique intégrée. Après plus de dix ans de distribution de composteurs individuels (46 582 au total depuis 2008), le syndicat a – plus récemment – fortement intensifié son accompagnement au tri à la source des biodéchets en introduisant une collecte séparée en points d’apport volontaire, d’abord expérimentale, puis élargie. Rien qu’en 2024, 2 471 kits de tri ont été distribués aux habitant·es et 580 actions de sensibilisation ont été menées. Cette même année, 917 composteurs supplémentaires ont été mis à disposition, et 1 435 tonnes de biodéchets ont été collectées, soit une hausse de 42 % par rapport à 2023.

En parallèle, le développement de nouvelles solutions de réemploi joue un rôle central. Des centres de valorisation innovants, tels que la CyclaB’Box, permettent d’accueillir toutes les filières de tri, mais aussi des zones de réemploi et de réparation accessibles au public.

Saint-Étienne Métropole : une stratégie de réduction des OMR sans report vers l’incinération

Avec ses 403 000 habitant·es réparti·es sur 53 communes, Saint-Étienne Métropole s’inscrit dans une dynamique de réduction forte des OMR, sans miser sur un accroissement des capacités d’incinération. Bien que 57 % de ses déchets ménagers et assimilés soient encore envoyés à l’enfouissement, la collectivité met en œuvre une stratégie volontariste pour inverser cette tendance en agissant prioritairement à la source.

En 2018, chaque habitant·e produisait encore 247 kg d’OMR par an ; en 2023, ce chiffre est passé à 214 kg, soit une baisse de 33 kg par habitant, équivalant à une réduction de 13,4 % en cinq ans. L’objectif à l’horizon 2025 est de réduire de 20 000 tonnes les déchets enfouis (sur 130 000 tonnes en 2017), à parts égales entre la prévention et l’amélioration du tri.

Les leviers d’action sont clairement identifiés : tri des biodéchets, emballages, papiers-cartons, verre, textiles, mais aussi déchets verts — l’enjeu est d’agir à la source, en particulier sur les biodéchets.

La métropole a ainsi développé une stratégie de tri à la source adaptée à la diversité de son territoire. En habitat individuel, 3 673 foyers ont été accompagnés et équipés gratuitement en composteurs, après inscription et formation. Pour les logements collectifs de plus de 200 logements, ce sont 216 000 habitant·es qui ont accès à une solution de tri des biodéchets grâce à l’installation de 591 bornes d’apport volontaire. Le compostage partagé complète le dispositif avec 42 sites actifs, encadrés par 113 référents formés par France Nature Environnement Loire.

En parallèle, Saint-Étienne Métropole agit sur un autre levier majeur : le gaspillage alimentaire. À travers un appel à projets, 32 sites de restauration collective ont été accompagnés dans 16 communes, permettant une baisse moyenne de 31 % du gaspillage alimentaire, avec des pics à –76 % dans certains établissements.

Ces efforts combinés témoignent d’une volonté forte de réduction des déchets à la source et de réorientation vers des modes de gestion durables. La métropole assume ainsi un objectif clair : réduire l’enfouissement sans le compenser par l’incinération, en misant sur une politique de prévention ambitieuse et structurée.

Nos demandes

Pour que la sortie de l’enfouissement devienne une réalité, Zero Waste France appelle à une série de mesures prioritaires :

Il faut d’abord généraliser les solutions de tri à la source des biodéchets sur l’ensemble du territoire, en s’appuyant à la fois sur la collecte séparée (notamment en porte-à-porte, ce qui permet de capter un maximum de biodéchets) et sur la gestion de proximité (compostage partagé ou individuel). Cela implique aussi de renforcer la sensibilisation des habitant·es : une politique de tri efficace ne peut exister sans une compréhension et une appropriation par la population — et donc davantage de moyens financiers et humains de la part des collectivités. Cela passe par des financements renforcés de l’Etat vers les collectivités, notamment via le Fonds Vert, pour que les collectivités puissent poursuivre le déploiement d’un tri à la source cohérent, adapté aux besoins du territoire et réellement efficace.

L’État doit également fixer des objectifs chiffrés et progressifs de performance : réduire à 39 kg par habitant la part de biodéchets dans les OMR d’ici 2026, puis à 25 kg en 2030 et 15 kg en 2035. Ces seuils doivent être rendus contraignants dans le cadre des plans locaux de prévention des déchets (PLPDMA).

Il est impératif de réviser à la baisse les plafonds réglementaires de biodéchets enfouis, aujourd’hui fixés à 30 %, un chiffre incompatible avec les objectifs climatiques. Des contrôles réguliers de la composition réelle des déchets mis en décharge doivent être instaurés.

Enfin, pour les sites existants, l’optimisation des systèmes de captage du méthane est essentielle. Ce gaz peut être transformé en énergie, réduisant notre dépendance aux énergies fossiles, même si cette valorisation ne saurait justifier le maintien du recours à l’enfouissement. Ces solutions de captage ne doivent toutefois pas être un pis-aller : la réduction des biodéchets enfouis reste bien entendu la priorité.

Par ailleurs, la baisse nécessaire du recours à l’enfouissement doit se traduire par une véritable baisse des tonnages de déchets résiduels, et non par un transfert vers l’incinération. Cela implique de s’opposer à toute augmentation des capacités de combustion des déchets, et d’instaurer un moratoire sur les projets de nouvelles unités d’incinération ou d’extension d’installations existantes.

Sources

[1] La loi n° 2015/992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) prévoit de réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010 et de 50 % d’ici 2025.

[2] Ademe, SINOE

[3] Cet état des lieux a été réalisé à partir des données SINOE de l’ADEME, qui recensent les performances de traitement des déchets des collectivités françaises. Nous avons identifié 125 collectivités qui enfouissent encore plus de 50 % de leurs Déchets Ménagers et Assimilés (DMA). Pour chacune d’elles, nous avons ensuite recherché les solutions mises en place pour le tri à la source des biodéchets. Cette enquête s’est appuyée sur les sites internet des collectivités, leurs rapports annuels ou autres documents publics. Ont été pris en compte : composteurs individuels, lombricomposteurs, compostage partagé, points d’apport volontaire, et collecte en porte-à-porte.

[4] Avis du 6 décembre 2023 relatif aux solutions techniques applicables pour la mise en place du tri à la source des biodéchets

[5] Article L.541-21-1, code de l’environnement

[6] Climate & clean air coalition, Méthane le deuxième contributeur mondial au réchauffement climatique après le dioxyde de carbone et un ingrédient clé de la pollution par l’ozone au niveau du sol

[8] Ademe, depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, les collectivités ont obligation de proposer une solution de tri à la source des biodéchets à leurs habitants? 14 février 2024

[9] Ademe, Référentiel national des coûts du service public de gestion des déchets – Données 2022, janvier 2025

[10] Méthode de calcul : 55 514 tonnes de biodéchets enfouies x 212€ HT (coût de traitement d’une tonne) = 11 768 968€ HT

[11] 1 tonne de biodéchets produit entre 150 et 250 kg de compost, Guide du compost, Le Paris Antigaspi. Méthode de calcul : (55 514 000kg de biodéchets x 150kg) / 1 000kg = 8 327 100kg et (55 514 000kg de biodéchets x 250kg) / 1 000kg = 13 878 500kg

[12] Taux d’application sur les terres agricoles : la réglementation et les pratiques agricoles courantes recommandent une application de 5 à 20 tonnes de compost par hectare, source : Sustainable Farming, Compost use in agriculture, 2016. Calcul effectué pour une moyenne de 10kg de compost par hectare.

[13] Un terrain de football (aux dimensions standard) couvre environ 0,7 hectare

[14] 1 tonne de biodéchets produit 100 Nm3 de biométhane avec un PCS de 10,8 KWh/Nm3. Source : GRDF, comment valoriser les biodéchets ?

[15] 1 logement neuf consomme environ 4 MHh/an. Source : GRDF, comment valoriser les biodéchets ?

[16] 1 bus consomme environ 254 MHh/an. Source : GRDF, comment valoriser les biodéchets ?